Aktuelles vom und rund um das Institut

Orthodox Christianity and Identity Politics

Von 28. Juni bis 1. Juli nahm Dr. Latinovic an der Konferenz "Orthodox Christianity and Identity Politics" teil, die vom Lehrstuhl für Orthodoxe Theologie, Zentrum für Religionswissenschaft der Universität Münster, in Zusammenarbeit mit der Volos Akademie für Theologische Studien (Griechenland), dem Orthodox Christian Studies Center der Fordham University (New York, USA), der Sankt Ignatios Orthodoxen Theologischen Akademie (Stockholm, Schweden), dem Institut für Kultur- und Christentumsforschung (Belgrad, Serbien), dem Zentrum für Philosophie und Theologie in Trebinje (Bosnien-Herzegowina), dem St. Andrew’s Biblical Theological Institute (Moskau, Russland) und dem European Forum of Orthodox Schools of Theology – EFOST (Brüssel, Belgien) organisiert wurde.

Die Konferenz hatte zum Ziel, die Veränderungen im orthodoxen Christentum zu untersuchen, die zu einem radikalen Wandel von einer universellen, katholischen und ökumenischen Vision hin zu einer Reihe von nationenzentrierten Paradigmen geführt haben, in denen die Kirche als grundlegendes Merkmal jeder Nation betrachtet wird. Dies hat zu tiefgreifenden Spaltungen unter den nationalen Kirchen und Jurisdiktionen geführt, die auch heute noch in verschiedenen Fällen (Ukraine, orthodoxe Diaspora, etc.) offensichtlich sind, und macht den religiösen Nationalismus zum schwerwiegendsten Problem, dem die Orthodoxie seit dem Fall von Byzanz gegenübersteht. In einer multinationalen, pluralistischen und postmodernen Gesellschaft verliert die Orthodoxie ihre theologischen und spirituellen Ressourcen, die tief in ihrer patristischen und eucharistischen Tradition verwurzelt sind, zugunsten einer Rhetorik der "Identitäten" und eines veralteten religiösen Tribalismus.

Dr. Latinovic beteiligte sich aktiv an dieser Diskussion, indem er ein Referat über die Möglichkeit der Konstruktion einer supranationalen Paradigma in der orthodoxen Kirche hielte.

Die JIF im Interview mit der Jüdischen Allgemeinen

Das Leitungsteam der JIF (Jüdisch-Islamische Forschungsstelle) spricht in einem Interview unter dem Titel "Verquere wahrnehmungen aufbrechen" mit Mascha Malburg. Der Beitrag mit Asher Mattern und Fahimah Ulfat ist am 30.05.2024 auf der Homepage der Jüdischen Allgemeinen erschienen.

Kooperation mit der Yale Divinity School im Rahmen des Baden-Württemberg/Connecticut Faculty Mobility Programms 2024

Die Yale University zählt zu den renommierten "Ivy League” Universitäten in den USA, während die Universität Tübingen zu den führenden Exzellenzuniversitäten in Deutschland gehört. Nach dem QS World University Ranking gehören die theologischen Fakultäten beider Universitäten zu den besten zehn weltweit. Angesichts dieser herausragenden Reputationen ist eine Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen äußerst vielversprechend, und nun werden die ersten Schritte unternommen, um diese Realität werden zu lassen. Im Rahmen des Baden-Württemberg/Connecticut Faculty Mobility Programms 2024 und mit der großzügigen Unterstützung des Wissenschaftsministeriums von Baden-Württemberg wird unser Mitarbeiter Dr. Vladimir Latinovic im April die Yale Divinity School besuchen. Dort wird er nicht nur intensive Gespräche mit Professor*innen und Studierenden führen, sondern auch am 4. April einen Vortrag mit dem Titel "Orthodoxie zwischen Tradition und Moderne" halten. Obwohl dies noch nicht den offiziellen Beginn einer Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten markiert (hierfür ist unter anderem eine Entscheidung des Fakultätsrats erforderlich), sind wir zuversichtlich, dass aus diesem Besuch weitere wegweisende Initiativen hervorgehen werden.

Buchvorstellung: "Unser Geist ist Weltgeist"

Wir freuen uns, das neueste Buch unseres Emeritus Prof. Dr. h.c. Karl-Josef Kuschel ankündigen zu dürfen. Der Titel "Unser Geist ist Weltgeist. Stefan Zweig und das Drama eines jüdischen Weltbürgertums" ist im Patmos Verlag erschienen und ab sofort erhältlich.

Herzlich möchten wir auch zur Buchvorstellung durch die Buchhandlung Osiander einladen:

Donnerstag, 14. März 2024 um 20:00 Uhr

"Obere Säle" der Museumsgesellschaft Tübingen

Wilhelmsstraße 3, 72074 Tübingen

Bushaltestelle Wilhelmsstraße

Zum Buch schreibt der Verlag auf seiner Homepage:

Stefan Zweig (1881–1942) war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs verstand er sich als Europäer und Weltbürger, nicht nur aus einem humanistischen Bildungsideal heraus. Er leitete sein Weltbürgertum bewusst aus seiner jüdischen Herkunft und den Quellen des Judentums ab. »Unser Geist ist Weltgeist«: Mit diesem Programmsatz ermutigte Zweig die Juden und Jüdinnen seiner Zeit, die (erzwungene) Zerstreuung unter die Völker als Aufgabe zu begreifen. Als Auftrag, den wachsenden Nationalismus zu bekämpfen und für ein völkerverbindendes Weltbürgertum einzutreten.

Karl-Josef Kuschel erzählt auf der Basis der Werke und autobiografischen Zeugnisse vom Drama des Stefan Zweig in Zeiten des anwachsenden Antisemitismus, das sich am Ende zu einer Tragödie zuspitzte. Zugleich zeigt er auf, dass universalistisches Denken auf den Spuren Zweigs im heutigen Judentum auch nach der Schoa lebendig geblieben ist. Erstmals in der Zweig-Forschung eine umfassende und spannend geschriebene Studie über einen Dichter, dessen Werk bekannt, aber dessen Verständnis vom Judentum vielen nahezu unbekannt ist.

Reichtum der Pluralität in der Lehre

Im aktuellen Semester bot das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung erstmals eine Veranstaltung an, bei der fünf Dozentinnen und Dozenten mit unterschiedlichen theologischen Hintergründen beteiligt waren: Prof. Johanna Rahner (Katholische Theologie), Prof. Hans Martin Dober (Evangelische Theologie), Dr. Asher Mattern (Jüdische Theologie), Dr. Serkan Ince (Islamische Theologie) und Dr. Vladimir Latinovic (Orthodoxe Theologie). Die Vielfalt der Perspektiven zeigte sich nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die Lehrenden deutlich.

In einem intensiven Dialog über ein faszinierendes Thema wie die Beziehung zwischen Religion und Moderne wurden die verschiedenen Standpunkte beleuchtet. Der vergleichende Blick auf die Situation in den verschiedenen Religionen und christlichen Konfessionen ermöglichte einen tieferen Einblick in die Vielfältigkeit religiöser Traditionen. Die Studierenden hatten die einzigartige Gelegenheit, aus unterschiedlichen theologischen Perspektiven zu lernen und ihre eigenen Ansichten durch den Austausch mit den Dozentinnen und Dozenten zu erweitern.

Die Bereicherung durch diese plurale Lehrveranstaltung erstreckte sich über rein akademische Aspekte hinaus. Der Dialog förderte das Verständnis, Respekt und die Wertschätzung für die Verschiedenartigkeit theologischer Ansätze. Die Veranstaltung reflektierte somit nicht nur den Reichtum an theologischer Vielfalt, sondern trug auch zur Förderung eines interreligiösen Verständnisses und Zusammenhalts bei.

Veröffentlichung von zwei neuen Büchern unseres Mitarbeiters

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass unser Mitarbeiter Dr. Vladimir Latinovic kürzlich zwei Bände zur dekolonialen Theologie mitherausgegeben hat:

Decolonial Horizons: Reshaping Synodality, Mission, and Social Justice

Decolonial Horizons: Reimagining Theology, Ecumenism and Sacramental Praxis

Diese Bände entspringen der 14. Internationalen Konferenz des Ecclesiological Investigations International Research Network zum Thema "Dekolonisierung von Kirchen", die vom 22. bis 25. Juni 2022 in San Juan, Puerto Rico, stattfand. Die Werke widmen sich den Aspekten der Dekolonisierung von Kirchen und Theologie in globalen Kontexten. Die beinhalteten Beiträge adressieren Unterdrückungen aufgrund von Geschlechts-, Rassen- und ethnischen Identitäten, wirtschaftlicher Ungleichheit, sozialer Verwundbarkeiten, Klimawandel sowie globaler Herausforderungen wie Pandemien, Neoliberalismus und der Rolle der Informationstechnologie in der modernen Gesellschaft. All dies ist im Kontext des zentralen Themas der Dekolonisierung verankert. Die Beiträge stammen aus historischen, dogmatischen, sozialwissenschaftlichen und praktischen Disziplinen und spiegeln dabei sämtliche Zweige der christlichen Tradition wider. Die Repräsentativität der Beitragenden – sowohl in Bezug auf Konfessionen (katholisch, protestantisch und pfingstlerisch) als auch auf Regionen (Afrika, Asien, Karibik, Europa, Nordamerika, Südamerika) – ist eine der bemerkenswertesten Stärken dieser Werke. Zahlreiche Beiträge im Band setzen sich mit konkreten Fallstudien, vergleichenden Ekklesiologien und Theologien auseinander. Einige Präsentationen thematisieren schließlich die Dekolonisierung in interreligiösen oder pluralistischen Kontexten. Die Bücher bieten umfassende Antworten darauf, wie der Kolonialismus unser Leben und unsere Theologie beeinflusst und zeigen Wege auf, die beschritten werden müssen, um die Herausforderung der Dekolonisierung zu bewältigen und einige der begangenen Ungerechtigkeiten zu korrigieren. Wir sind überzeugt, dass diese beiden Werke, hervorgegangen aus der genannten Konferenz, in den kommenden Jahren als Standardlektüre zu diesem bedeutenden Thema dienen werden.

Neues vom Team der Jüdisch-Islamischen Forschungsstelle

Zwei Artikel des Schwäbischen Tagblattes beleuchten das Arbeiten unseres Kollegen Asher Mattern gemeinsam mit Fahimah Ulfath im Rahmen der Jüdisch-Islamischen Forschungsstelle.

(05.12.2023) Muslima Fahimah Ulfat und der Jude Asher Mattern: Mutmacher des Miteinander

"An der Geschwister-Scholl-Schule sprachen die Muslima Fahimah Ulfat und der Jude Asher Mattern mit Schülern."

(18.10.2023) Jüdisch-islamische Forschungsstelle: Der hilflose Versuch, nicht völlig zu verzweifeln

"Asher Mattern ist Jude, Fahimah Ulfat ist Muslimin. Gemeinsam erforschen die beiden Wissenschaftler, wie sich ihre Religionen gegenseitig beeinflussen, was sie verbindet und was sie trennt."

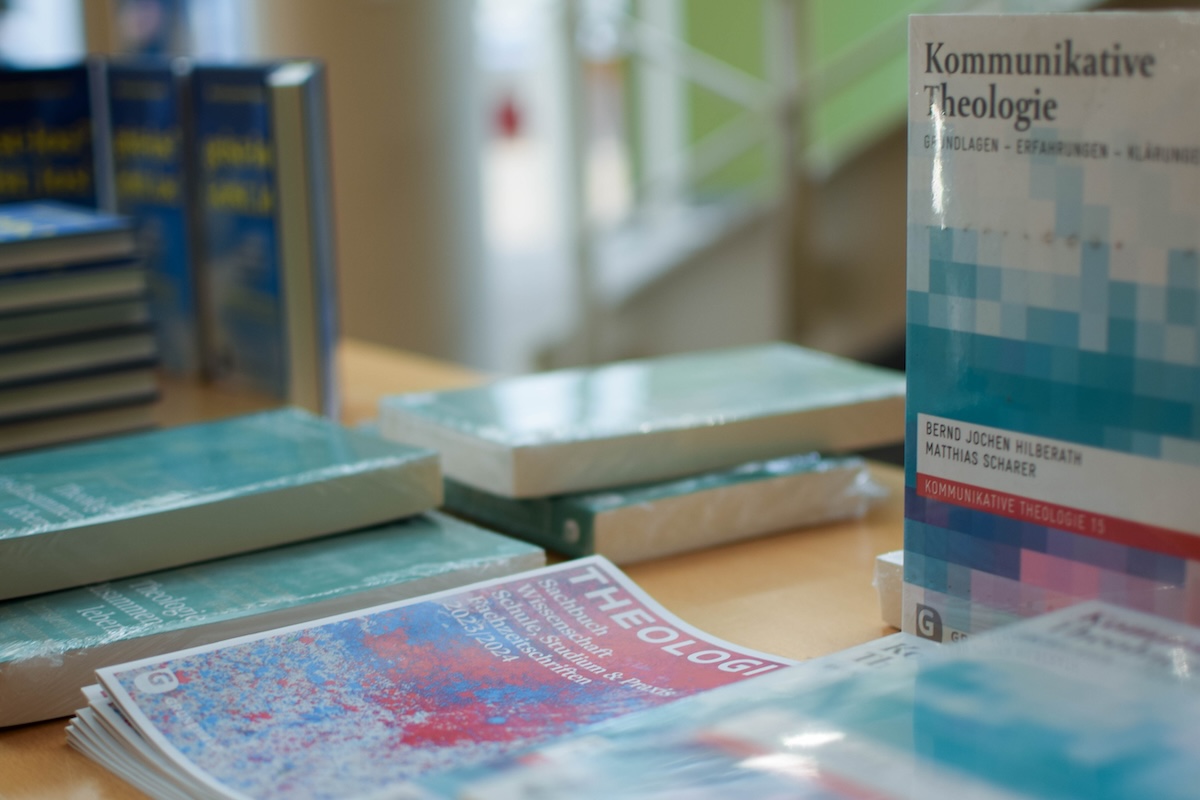

Wissenschaftliche Veranstaltung anlässlich des 75. Geburtstags von Prof. em. Hilberath

Am 17. November organisierte das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung in Tübingen eine wissenschaftliche Veranstaltung zu Ehren von Professor emeritus Bernd Jochen Hilberath. Die Veranstaltung wurde von über einhundert Teilnehmern besucht und begann mit Eröffnungs- und Grußworten von Professorin Dr. Johanna Rahner, der Direktorin des Instituts, sowie Professor Dr. Andreas Holzem, dem Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät. Dr. Mahmoud Abdallah vom Zentrum für Islamische Theologie und Volker Sühs vom Matthias Grünewald Verlag schlossen sich den herzlichen Begrüßungsworten an.

Die Laudatio wurde von Professorin Dr. Mary Ann Hinsdale vom Boston College und Professor Dr. Bradford Hinze von der Fordham University, New York, gehalten. In ihren Worten würdigten sie nicht nur die bedeutenden wissenschaftlichen Beiträge von Professor Hilberath, sondern erinnerten auch an persönliche Begegnungen. Ein besonderes Highlight des Abends bildete der Vortrag von Professor Dr. Theodor Dieter vom Institut für Ökumenische Forschung, Straßburg. Dieter sprach über den aktuellen Stand des Dialogs zwischen katholischen und evangelischen Kirchen und betonte die gemeinsamen Projekte mit Hilberath, darunter „Abendmahlsgemeinschaft ist möglich: Thesen zur eucharistischen Gastfreundschaft".

Eine freudige Überraschung bildete die Präsentation einer Festschrift, herausgegeben von Hilberaths vier ehemaligen Doktorandinnen: Martina Bär, Maria Blittersdorf, Elisabeth Migge und Kerstin Rehberg-Schroth. Das 590-seitige Buch enthält Beiträge von vielen seiner Schülerinnen und Schüler sowie ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und Weggefährten.

Nach dem offiziellen Programm lud das Institut zu einem Empfang ein.

Die Festschrift unter dem Titel "In Beziehung sein. Relationalitäten als Orte theologischer Erkenntnis." können Sie über die Verlagsgruppe Patmos beziehen.

Ökumenischer Preis 2023 der Katholischen Akademie in Bayern verliehen

Die Katholische Akademie in Bayern verlieh am 29.09.23 den Ökumenischen Preis an Prof. Dr. Johanna Rahner. Die Ehrung erfolgte aufgrund ihrer herausragenden wissenschaftlichen Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten. Rahner nahm die mit 10.000 € dotierte Ehrung im Rahmen eines Festaktes in München entgegen. Die Akademie betonte, dass ihre Arbeiten sich durch eine scharfe Analyse komplexer Themen auszeichneten und sie offen und präzise auf Verbesserungsmöglichkeiten im ökumenischen Miteinander hinweise. In seiner Laudatio betonte der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, die herausragende Bedeutung von Gewissensfreiheit und Mut in der ökumenischen Grundhaltung von Johanna Rahner. Huber bezeichnete Rahner als eine „unerschrockene Stimme für ein zeitgemäßes Christentum".

Katholische Akademie in Bayern: Aufzeichnung der Preisverleihung auf YouTube

Texte der Veranstaltung

Bischof i.R. Prof. Dr. Wolfgang Huber: Laudatio zur Preisverleihung

Prof. Dr. Johanna Rahner: Wortlaut der Dankesrede

Online-Reaktionen auf die Verleihung

Unerschrockene Stimme für ein zeitgemäßes Christentum - katholisch.de

Keine "halbherzigen Kompromisse" - domradio.de

Tübinger Professorin mit Ökumenepreis geehrt - evangelische-zeitung.de

Fünf Theologien im Dialog: Ein Seminar über Religion(en) und Moderne(n)

Im Rahmen unseres Dialogformats „Trialog: Jüdisch-christlich-muslimisches Gespräch“ veranstalten wir in Wintersemester 2023/24 ein Seminar, bei dem fünf verschiedene Theologien in einen Dialog treten. Das Seminar trägt den Titel „Religion(en) und Moderne(n)“ und befasst sich mit der Frage, ob Religionen sich den Anforderungen der modernen Zeit anpassen müssen oder sie prinzipiell ‚aus der Zeit gefallen’ sind, weil sie sich an einen verbindlichen, überzeitlichen Kanon von Glaubensinhalten und Traditionen zu halten haben.

Die Kursleitung des Seminars setzt sich zusammen aus:

Prof. Johanna Rahner (Katholische Theologie)

Prof. Hans Martin Dober (Evangelische Theologie)

Dr. Asher J. Mattern (Jüdische Theologie)

Dr. Serkan Ince (Islamische Theologie)

Dr. Vladimir Latinovic (Orthodoxe Theologie)

Der Kurs findet dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr (c.t.) im großen Hörsaal des Theologicums statt

Wir ermutigen Studierende aller theologischen und nichttheologischen Fakultäten und Einrichtungen, sich für diesen Kurs anzumelden.

Finden Sie hier den Link zur Anmeldung auf Alma

Das Plakat des Kurses finden Sie hier zum Download

Artikel von Kira Beer und Anna Viktoria Knorreck auf feinschwarz.net

Mit The Chosen ist die nach eigenen Angaben erste Verfilmung des Leben Jesu im Serienformat entstanden. Drei Staffeln der Serie, die sich ausschließlich durch Crowdfunding finanziert, sind online bereits frei verfügbar und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Serie hat international viele Menschen begeistert, trotzdem ist im (katholisch-)theologischen Kontext und Diskurs noch wenig davon zu lesen.

Deshalb haben sich Christian Gers-Uphaus und Anna Viktoria Knorreck mit einer Gruppe von 17 Studierenden im Sommersemester 2023 mit der ersten Staffel auseinandergesetzt und versucht, dabei folgende Fragen in den Vordergrund zu stellen: Was passiert in dieser Verfilmung des Wirkens Jesu? Wie funktioniert die Darstellung und welche Mittel werden dafür verwendet? Welche theologischen Aussagen werden damit getroffen? Wie wird mit den Evangelien als Quelle umgegangen? Welche Christusbilder werden repliziert? Und wie ist das in einem interkonfessionellen Diskurs einzuordnen?

Aus diesem Seminar heraus ist nun in einer Zusammenarbeit von Dozierenden und Studierenden ein Artikel auf feinschwarz.net zur Thematik entstanden. Die Autor*innen setzen sich anhand von drei Beispielen mit der Serie auseinander und wollen für einen kritischen Umgang sensibilisieren.

Finden Sie hier den Artikel: The Chosen - "Komm, und sieh selbst!"

Ansprechpartnerin: Anna Viktoria Knorreck

Leiter des deutschen „The Chosen“-Teams zu Gast im Hauptseminar

Die Lehrveranstaltungen neigen sich gemeinsam mit dem Semester dem Ende zu. Dazu gehörte dieses Semester auch das Hauptseminar „The Chosen. Theologische Reflexionen über das Evangelium als Netflix-Format“, das in Kooperation mit Christian Gers-Uphaus vom Lehrstuhl für Neues Testament stattfand.

Mit The Chosen ist die nach eigenen Angaben erste Verfilmung des Leben Jesu im Serienformat entstanden. Drei Staffeln der Serie, die sich ausschließlich durch Crowdfunding finanziert, sind online bereits frei verfügbar und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Serie hat international viele Menschen begeistert, trotzdem ist im (katholisch-)theologischen Kontext und Diskurs noch wenig davon zu lesen.

Deshalb haben wir uns mit einer Gruppe von 17 Studierenden im laufenden Semester mit der ersten Staffel auseinandergesetzt und versucht, dabei folgende Fragen in den Vordergrund zu stellen: Was passiert in dieser Verfilmung des Wirkens Jesu? Wie funktioniert die Darstellung und welche Mittel werden dafür verwendet? Welche theologischen Aussagen werden damit getroffen? Wie wird mit den Evangelien als Quelle umgegangen? Welche Christusbilder werden repliziert? Und wie ist das in einem interkonfessionellen Diskurs einzuordnen?

In jeder Seminarsitzung stand eine Folge der ersten Staffel im Fokus, mit Hilfe derer wir jeweils einen Aspekt in den Fokus gestellt und mit Sekundärliteratur unterfüttert haben. Zum Seminarkonzept gehörte nun zum Ende des Semesters auch ein Besuch von Lukas Furch, dem Leiter des deutschen „The Chosen“-Team; um einige Fragen zu beantworten, die sich uns im Laufe des Semesters gestellt hatten. Dabei erhielten wir als Seminargruppe wertvolle Hintergrundinformationen zur Entstehung der Serie und deren Übersetzung, konnten aber auch kritische Rückfragen stellen und diskutieren.

Ansprechpartnerin für die Lehrveranstaltung ist Anna Viktoria Knorreck

Paradoxe Orthodoxie: Ein Interview mit Asher Mattern und Vladimir Latinovic

Wir werden von Studierenden oft gefragt, ob unsere beiden am Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung tätigen Kollegen, die aus zwei Religionsgemeinschaften stammen, die sich selbst als „orthodox“ bezeichnen, etwas gemeinsam haben. Mit dem Ziel der Klärung und der Wissenserweiterung hat Anna Viktoria Knorreck ein kleines Interview mit Ihren Kollegen Dr. Asher J. Mattern und Dr. Vladimir Latinovic geführt.

Finden Sie hier das komplette Interview

Teilnahme unseres Instituts am "Building Bridges" Seminar

Seit mehr als zwanzig Jahren bringt das Building Bridges Seminar jährlich international anerkannte christliche und muslimische Wissenschaftler zusammen, um sich intensiv im Dialog mit wichtigen Themen an der Schnittstelle zwischen Islam und Christentum zu befassen. Die diesjährigen Teilnehmer kamen aus achtzehn Ländern. Mit Texten aus der christlichen und muslimischen Tradition als Grundlage für ein Programm, das öffentliche Vorträge und private Sitzungen umfasst, hat das Seminar in der Vergangenheit das jeweilige Verständnis der Heiligen Schrift erforscht; Prophezeiung; das Gemeinwohl; Gerechtigkeit und Rechte; menschliche Natur; Deutung; Wissenschaft und Religion; Tradition und Moderne; Gebet; Tod, Auferstehung und menschliches Schicksal; die Gemeinschaft der Gläubigen; Sünde, Vergebung, Versöhnung; menschliches Handeln innerhalb der göttlichen Schöpfung; Leistung; Ungleichheiten; Freiheit; Gottes Einheit; und Gottes Namen. Achtzehn Tagungsbände wurden bisher veröffentlicht; weitere sind in Produktion.

Das Building Bridges Seminar wurde 2002 auf Initiative des Erzbischofs von Canterbury Rowan Williams gegründet. Im Jahr 2012 folgte John J. DeGioia, Präsident der Georgetown University, der Einladung von Erzbischof Williams, nach seiner Pensionierung Schirmherr des Seminars zu werden. Im Laufe der Jahre fand das Seminar in den USA, Großbritannien, Katar, Italien, der Türkei, Singapur, Bosnien und Herzegowina und der Schweiz statt. Dies ist das erste Treffen in Deutschland. Das diesjährige Thema war “God’s Word and the Community of Faith: Christian and Muslim Perspectives”. Unser Institutsmitarbeiter Dr. Vladimir Latinovic gehörte zu den Wissenschaftlern, die zum diesjährigen Building Bridges-Seminar eingeladen wurden.

Anbei finden Sie die Teilnehmerliste sowie das Programm des diesjährigen Seminars.

Jüdisch-Islamische Forschungsstelle (JIF) gegründet

Am 1. Juni 2023 haben Prof. Dr. Fahimah Ulfat und Dr. Asher Mattern die Jüdisch- Islamische Forschungsstelle (JIF) gegründet. Die Forschungsstelle widmet sich der Erforschung der jüdischen und islamischen Theologien, ihren Hermeneutiken sowie ihren Rechts- und Bildungskonzeptionen. Zudem ist es ein zentrales Anliegen die historischen Verbindungen und wechselseitigen Einflüsse zu beleuchten wie auch Gemeinsames und Unterschiedliches - sowohl in der Traditionen von Tora und Koran selbst, als auch hinsichtlich der Verortung dieser Traditionen im Kontext der modernen multikulturellen Gesellschaften.

Finden Sie hier die Pressemeldung.

Unter diesem Link finden Sie die neue Forschungsstelle.

Studientag „Multilaterale Ökumene als Zukunft für die Kirchen“ am 13.05.2023

Der Studientag „Multilaterale Ökumene als Zukunft für die Kirchen“ nimmt ein doppeltes ACK-Jubiläum zum Anlass für Rück- und Ausblicke auf eine immer vielfältigere ökumenische Landschaft. Mit Karl Heinz Voigt blickt zunächst ein bedeutender Historiker der Ökumene auf Anfänge und Entwicklungen der Ökumene aus der Sicht einer hierzulande kleineren, aber ökumenisch sehr aktiven Kirche. Anschließend entfaltet Verena Hammes, die Geschäftsführerin der ACK in Deutschland, die These, dass und inwiefern die multilaterale Ökumene für die Zukunft der Kirchen entscheidende Bedeutung hat.

In Arbeitsgruppen, zu denen Anna Viktoria Knorreck für das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung mit Eindrücken aus Ihrer Forschung beiträgt, kommen vielfältige Erfahrungen, Forschungen und Projekte der multilateralen ökumenischen Zusammenarbeit exemplarisch in den Blick. Ein Podiumsgespräch wird in lokaler und praktischer Konkretion zukunftsweisende Perspektiven diskutieren.

Der Studientag findet statt am 13.05.2023 im Evangelischen Stift Tübingen und beginnt um 10:00 Uhr.

Alle Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden Sie auf dem Flyer.

Herzliche Einladung allen Interessierten!

Ökumenischer Preis 2023 der Katholischen Akademie in Bayern geht an Johanna Rahner

Die Katholische Akademie in Bayern verleiht Ihren Ökumenischen Preis im Jahr 2023 an Prof. Dr. Johanna Rahner, die Lehrstuhlinhaberin für Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie sowie Direktorin des Instituts für Ökumenische und Interreligiöse Forschung an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Für besonderes Engagement in der Ökumene der katholischen Kirche mit den Kirchen der Reformation vergibt die Katholische Akademie in Bayern seit 1995 den „Ökumenischen Preis bei der Katholischen Akademie in Bayern aus der Stiftung Wilhelm und Antonie Gierlichs“. Das Preisgeld beträgt 10.000 €.

Zu den Vorgänger*innen als Preisträger gehören u.a. die Internationale Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry (2020/2021), Reinhard Kardinal Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (2017), Dr. Frank-Walter Steinmeier (2016) oder die Gemeinschaft von Taizé (2009).

Mehr Details im Text der Pressemintteilung der Katholischen Akademie in Bayern.

Ringvorlesung: "Textautoritäten. Zum Gebrauch von Texten als Autoritäten in Judentum, Christentum und Islam"

Im Sommersemester 2023 veranstaltet das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung gemeinsam mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät und dem Zentrum für Islamische Theologie die Ringvorlesung „Textautoritäten. Zum Gebrauch von Texten als Autoritäten in Judentum, Christentum und Islam“. Diese findet dienstags um 18:15 Uhr im Hörsaal Theologicum statt.

Mit dieser Ringvorlesung möchten wir erkunden, wie die verschiedenen Religionen auf Texte zurückgreifen, die als Autoritäten eingeführt, benutzt oder weiterentwickelt werden. Sowohl der Status dieser Texte als auch die Arten ihrer Verwendung sind dabei schon jeweils innerhalb von Judentum, Christentum, und Islam unterschiedlich. Neben den klassischen „Heiligen Texten“ (also Tanach, Bibel, Koran) kommen weitere Texte in den Blick, bis hin zu der Frage, welche Texte für das Handeln der Religionsgemeinschaften heute prägend sind. Neben Texten, deren Verbindlichkeit in einer genauer zu beschreibenden Weise formal festgelegt wurde, sind auch Texte zu berücksichtigen, die de facto prägend wirken, obwohl nie eine wie auch immer geartete Institution sie eigentlich »beschlossen« hat. Das können Legenden oder hagiographische Texte sein oder auch Beiträge von Autor*innen der Vergangenheit oder Gegenwart, die stark rezipiert werden. Ebenso die Frage nach dem Verhältnis von wissenschaftlichen Beiträgen und Verbreitung von Gedanken in Religionsgemeinschaften und verschiedenen institutionellen Formen (etwa in Unterricht und Seelsorge) soll Gegenstand sein.

Die Vorlesungsreihe, die im Rahmen des interfakultären Studiengangs „Theologien interreligiös - Interfaith Studies“ angeboten wird und sich in erster Linie an Studierende aller theologischen Studiengänge in Tübingen richtet, die aber auch für Studierende anderer Einrichtungen von Interesse sein dürfte, soll die Reflexion über den Gebrauch von Texten als Autoritäten anregen, dabei bewusst eine interreligiöse Perspektive eröffnen und die Frage verfolgen: Wie gehen wir mit Textautoritäten im interkonfessionellen und interreligiösen Dialog um?

Eine Anmeldung ist möglich über Alma

Finden Sie zudem hier das Plakat zur Ringvorlesung

Unserem Emeritus zum 75. Geburtstag

Zu seinem 75. Geburstag gratuliert Prof. Dr. Johanna Rahner unserem Emeritus Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Josef Kuschel im Namen von Institut und Fakultät. In einem Grußwort würdigt sie nicht nur seine berühmten "Kuschel-Seminare", sondern den bedeutenden impact seines theologischen Arbeitens im Rahmen von Ringvorlesungen im Studium Generale, seiner Publikationen und vor allem, dass er damit Gehör "über die Grenzen der Fakultäten hinweg" findet.

Lesen Sie das komplette Grußwort von Frau Prof. Dr. Rahner hier

Ebenso ist zum 75. Geburtstag von Kuschel ein Beitrag zu finden auf domradio.de

Unser besonderer Veranstaltungstipp im Sommersemester 2023

Die „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“ (GEKE) verbindet Kirchen, die in verschiedenen Traditionen stehen und sich auf unterschiedliche Bekenntnisse berufen (Lutheraner, Reformierte, Unierte, Waldenser, Böhmische Brüder und Methodisten), in voller Kirchengemeinschaft (d.h. Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft). Grundlage dieser besonderen Gemeinschaft ist die „Leuenberger Konkordie“ (unterzeichnet 1973 im Tagungshaus Leuenberg), deren 50jähriges Jubiläum im Jahr 2023 gefeiert wird.

Gegenwärtig findet zudem ein offizieller Dialogprozess zwischen der GEKE und der römisch-katholischen Kirche statt, in dem die Möglichkeit einer Kirchengemeinschaft ausgelotet wird. Für die verschiedenen Kirchen der GEKE ist damit die Herausforderung gegeben, als eine gemeinsame evangelische Stimme im Dialog mit der katholischen Kirche zu sprechen.

Tübingen/Reutlingen bietet die einmalige Gelegenheit, ausgehend von der „Leuenberger Konkordie“ über die grundlegenden Fragen von Kircheneinheit und Ökumene im Trialog von Studierenden einer Evangelisch-Theologischen Fakultät, einer Katholisch-Theologischen Fakultät und einer methodistischen Hochschule nachzudenken und zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet in mehreren vorbereitenden Sitzungen (18. und 25. April, 2. und 23. Mai) sowie gemeinsam mit Studierenden der Katholisch-Theologischen Fakultät und der Theologischen Hochschule Reutlingen als Blockseminar am 23. bis 25. Juni 2023 im Kloster Niederaltaich statt.

Mehr Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf Alma.

Buchpräsentation am 6. März in Tübingen

Zu seinem 75. Geburtstag erscheint ein Gesprächsband mit dem Journalisten Matthias Drobinski. Karl-Josef Kuschel erzählt darin von den prägenden Begegnungen seines Lebens – mit Menschen, Büchern und Orten auf seinen Reisen in die Welt der Religionen und Literaturen. Er gibt als Zeitzeuge Einblicke in die deutsche Geschichte nach 1968, aber auch in Persönliches und Privates. Sein Ringen in der Auseinandersetzung mit der Religionskritik der Moderne ist zugleich eine außergewöhnliche Analyse der »religiösen Situation« unserer Zeit.

Aus diesem Anlass findet in Tübingen eine Buchpräsentation statt, zu der die Osiandersche Buchhandlung Tübingen und die Verlagsgruppe Patmos herzlich einladen. Alle Informationen zum Programm finden Sie hier im PDF.

Montag, 6. März um 19 Uhr

Museumsgesellschaft Tübingen e.V.

Wilhelmstraße 3, 72074 Tübingen

Rabbiner Zsolt Balla über jüdisch-muslimischen Beziehungen

Im Rahmen der Ringvorlesung des Studium Generale wird am Donnerstag, dem 02.02.2023, Zsolt Balla über "Konflikte und Potentiale: Juden und Muslime in der deutschen Gesellschaft" sprechen. Rabbiner Balla ist Vorstandsmitglieder der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands (ORD), Gemeinderabbiner der Israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig, Militärbundesrabbiner, Landesrabbiner von Sachsen, sowie Leiter des Instituts für traditionelle jüdische Liturgie in Leipzig.

Die Veranstaltung findet im Kupferbau statt und beginnt am Donnerstag, den 02.02.2023 um 18:00 Uhr in Hörsaal 21.

Neues Buch unseres Mitarbeiters Dr. Vladimir Latinovic veröffentlicht

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass unser Mitarbeiter Dr. Vladimir Latinovic den dritten Band seiner „Christologie und Kommunion“ beim Aschendorff-Verlag veröffentlicht hat. Diese dreibändige Studie ist aus seiner gleichnamigen Doktorarbeit hervorgegangen, in der er untersuchte, wie sich der spätantike Wandel von der niederen zur hohen Christologie auf die eucharistische Frömmigkeit und insbesondere auf den Abendmahlsempfang ausgewirkt hat. Die Forschungsfrage bzw. -aufgabe dieses Bandes bestand darin, herauszufinden, wie sich die hochkomplizierten Entwicklungen der homoousianischen Christologie, die Gegenstand des ersten Bandes waren und die sich über die liturgischen Mittel unter den Laien verbreitet hatten, was im zweiten Band untersucht wurde, auf die eucharistische Frömmigkeit und insbesondere auf die Kommunion ausgewirkt haben. Das Ergebnis zeigt, dass die Veränderungen der Christologie in der Spätantike ungewollt zur Herausbildung einer auf die Abendmahlsanbetung ausgerichteten eucharistischen Frömmigkeit geführt haben, die dann im gesamten Mittelalter vorherrschend war. Dieser Befund sollte uns u.a. auf die Notwendigkeit aufmerksam machen, die Lehre mit viel größerer Sorgfalt zu definieren, da sie letztendlich durch Frömmigkeit das Leben von Millionen von Gläubigen beeinflusst.

Alle drei Bände sind im Buchhandel und über die Website des Verlags erhältlich:

Band 1: Entstehung und Verbreitung der homoousianischen Christologie

Band 2: Liturgische Einführung und Rezeption der homoousianischen Christologie

Band 3: Auswirkungen auf die Frömmigkeit und den Eucharistieempfang

Toleranzring für den Theologen Karl-Josef Kuschel

Die Auszeichnung würdigt Engagement unseres Emeritus Prof. Dr. Dr. h.c Karl-Josef Kuschel für Dialog und gegen Rassismus. Lesen Sie hier die Würdigung der Hochschulkommunikation von attempto online vom 28.10.2022:

(ts/Hochschulkommunikation) Die Europäische Akademie für Wissenschaft und Künste verleiht am 16. November 2022 einen ihrer drei Toleranzringe an den Theologen und Literaturwissenschaftler Professor Dr. Karl-Josef Kuschel, Emeritus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Die Auszeichnung würdigt führende Persönlichkeiten, die sich für Toleranz und Mitmenschlichkeit sowie einen grenzüberschreitenden Dialog und gegen Rassismus engagieren. Neben einem Vertreter oder einer Vertreterin des Christentums werden jeweils Repräsentanten oder Repräsentantinnen der beiden anderen abrahamischen Religionen Judentum und Islam geehrt. In diesem Jahr sind dies der türkisch-islamische Theologe und Schriftsteller Ihsan Eliaçık und Lala Süßkind, stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Brandenburg e.V.

„In unserer Gesellschaft spüren wir ein zunehmendes Klima der Intoleranz und Unduldsamkeit“, sagt Professor Dr. Klaus Mainzer, Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. „Mit der Auszeichnung wollen wir zu einem toleranten und friedlichen Umgang der Menschen miteinander beitragen. Diese lebenslange Einübung in Toleranz muss bereits in der alltäglichen Bildungs- und Ausbildungspraxis beginnen.“ In seiner Tätigkeit als Hochschullehrer hat sich Professor Kuschel, ehemals Akademischer Direktor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät sowie stellvertretender Direktor des Instituts für Ökumenische und interreligiöse Forschung der Universität Tübingen, wesentlich für den Austausch zwischen den Religionen eingesetzt.

Auf Anregung des britischen Verlegers Lord George Weidenfeld zeichnet die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste seit 2012 jährlich führende Persönlichkeiten mit den Toleranzringen aus. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Kardinal Karl Lehmann, Hans-Dietrich Genscher und der Dirigent Daniel Barenboim.

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für LehrerInnenenbildung der Universität Köln werden zugleich drei Kölner Schulen mit dem Preis „Toleranz macht Schule – Schulen der Toleranz“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 16. November im Wallraf-Richards-Museum in Köln statt.

Finden Sie hier weitere Berichte zur Verleihung des Toleranzrings:

domradio.de - "Worten auch Taten folgen lassen" (17.11.2022)

kath.ch - "Küng-Schüler Kuschel erhält Toleranzring für interreligiösen Einsatz" (20.11.2022)

ksta.de - "Im Dauereinsatz fürs Miteinander der Kulturen" (19.11.2022)

Interreligiöse Studienreise nach Marokko

Am 2. Juni 2022 starteten 19 Studierende der Evangelisch-Theologischen Fakultät, vom Zentrum für Islamische Theologie, sowie der Katholisch-Theologischen Fakultät zu einer interreligiösen Studienreise nach Marokko. Unter der Überschrift „Religion zwischen Wissenschaft und Ideologie“ bereiste die Gruppe unter der Leitung von Dr. Abdelmalek Hibaoui, Theresa Mayer, Daniel Wolfgarten und Anna Viktoria Knorreck das Land und fokussierte dabei Begegnungen der Studierendengruppe mit akademischen Einrichtungen, Wissenschaftler:innen und Studierenden in Marokko, die im Bereich der theologischen Forschung oder im religions- und politikwissenschaftlichen Bereich tätig sind.

So war die Reisegruppe dabei unter anderem zu Gast am Institut Mohammed VI., einem internationalen Ausbildungsinstitut für Imame, sowie Prediger:innen. Dort wurden wir herzlich vom Direktor des Instituts, Abdesslam Lazar, empfangen und über die Arbeit des Instituts unterrichtet. Eine weitere Begegnung fand am Institut Oecuménique de Théologie Al Mowafaqa statt, der einzigen christlich-theologischen Einrichtung in Marokko. Ein weiteres Highlight bildete ein Gesprächsabend über Migration und die Migrationspolitik Marokkos mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Mohammed Issam Laaroussi und dem Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung für Marokko, Steffen Krüger.

Um soziokulturelle, religiöse und politische Entwicklungen Marokkos tiefer nachvollziehen zu können, nahm die Gruppe zudem Architektur, Sprache und Traditionen sowie die ethnische Vielfalt Marokkos in den Blick. Darüber hinaus war der interreligiöse Austausch zwischen den Studierenden selbstverständlicher Teil der Reise. Einen studentischen Reisebericht finden Sie hier.

Ansprechpartnerin: Anna Viktoria Knorreck

Was wir glauben zu wissen – Wissenschaft vor der Gottesfrage

Symposium anlässlich des 80. Geburtstags von Prof. em. Urs Baumann

Urs Baumann, geb. 1941 in Zürich, war von 1993- 2006 Professor für Ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die sich aus den religiösen Umbruchsituationen der späten Moderne ergebenden Krisen und Chancen: „Die Gläubigen laufen deswegen davon, weil ihnen Religion, wie sie die Kirchen präsentieren, nicht mehr plausibel erscheint. Sie fühlen sich nicht angesprochen und können mit manchen Glaubenssätzen nichts mehr anfangen. Die christlichen Kirchen stehen daher vor der schwierigen Aufgabe, neu einsichtig zu machen, was Christsein eigentlich bedeutet“.

Urs Baumann hat sich diesen Herausforderungen gestellt und ist dabei bewusst zum ‚Grenzgänger‘ geworden. Er hat sich mit den Themenfeldern ‚Interreligiöser Dialog‘ und ‚Integration‘ beschäftigt, ein Dialogforum von christlichen und muslimischen Studierenden begründet und neue Impulse für eine institutionelle Verortung interreligiöser Forschung entwickelt.

Er hat den Dialog gesucht mit Gesprächspartnern aus Religions- und Wissenssoziologie, aus Entwicklungs- und Religionspsychologie und aus den Naturwissenschaften, um Theologie sprach- und dialogfähig zu halten, weil sie sich auch in der heute das Denken beherrschenden Welt empirischer Welterfahrung verständlich machen muss. Denn – so sein Grundimpuls – eine Religion, die es nicht schafft, im Horizont der Lebenserfahrung heutiger Menschen relevant zu sein und ihre Sprache zu sprechen, hat keine Zukunft.

Das Symposium fand statt am 17. Juni 2022 von 15:00 - 18:30 Uhr im großen Hörsaal des Theologicums (Liebermeisterstr. 16).

Es sprachen Prof. Dr. Johanna Rahner, Prof. em. Dr. Herbert Müther, Prof. em. Dr. Gunther Kosinski und natürlich der Jubilar.

Finden Sie hier das Plakat zur Veranstaltung.

Rede von Prof. Dr. Johanna Rahner, Direktorin des Instituts.

Diversity. Zukunft der Kirche*n.

Auf der Burg Rothenfels findet vom 08-09. Juli 2022 ein ökumenisches Barcamp unter dem Titel "Diversity. Zukunft der Kirche*n" statt.

Du hast Lust, 24h in einem buten Think Tank...

... neue Leute kennenlernen, die über die Kirche der Zukunft nachdenken, obwohl sie jung sind?

... deine eigenen Ideen zu Kirche und Zukunft zu teilen?

... neue Impulse für dich, deine Gemeinde, deinen Glauben zu erhalten?

Dann melde Dich an zum ökumenischen Barcamp "Diversity. Zukunft der Kirche*n" auf der Burg Rothenfels!

Nähere Informationen findest du auf zukunftderkirche.de oder im Flyer zur Veranstaltung.

Studium Generale mit Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Josef Kuschel

Die Vorlesung geht „Sternstunden“ einer Begegnung von Religion und Literatur nach, die immer auch verbunden sind mit ausgewählten Schauplätzen des Lebens. In seinem Haus in Wolfenbüttel schreibt Lessing das luzideste und zugleich kühnste Stück deutscher Sprache wider die Intoleranz der Vertreter der Religionen. Auf der Meersburg am Bodensee erlebt Annette von Droste-Hülshoff, Verfasserin rebellischer „Geistlicher Dichtungen“, in nur sechs Monaten eine „Explosion“ ihrer lyrischen Kreativität, die in der deutschsprachigen Literatur ihresgleichen sucht. Durch seine im dänischen Exil entstanden, im Widerstand gegen den Faschismus geschriebenen Texte macht Bertolt Brecht ein kleines Fischerdorf an der Südküste Fünens zu einem Ort der Exil- und Weltliteratur: „Svendborger Gedichte“. Ein Felsenschloss über der Adria bei Triest inspiriert Rainer Maria Rilke zu Anfängen seine „Duineser Elegien“, einer programmatisch „nachchristlichen Dichtung“. In einem kleinen Nest in den Vogesen lässt sich Alfred Döblin, während des Exils zum Katholizismus konvertiert, demonstrativ beerdigen und macht diesen Ort zum Fanal der Unversöhntheit mit Deutschland. In Zürich treffen sich Paul Celan und Nelly Sachs zu einem einzigartigen Zwiegespräch über Gott, das Celan in einem Gedicht festgehalten hat: „Zürich. Zum Storchen“. Ob ein Haus in Weimar oder im Engadin, ein Grab in Bornheim-Merten oder ein alter Bibliothekssaal in Bad Schussenried: literarische Werke sind immer auch mit konkreten Orten verbunden, die Dichtungen inspiriert haben, ohne dass sie daraus einfach abzuleiten oder darauf buiographisch zu reduzieren wären. Es sind lebensgeschichtliche Schnittpunkte, die durch die hier entstandenen Texte oder durch die Präsenz der Dichterinnen und Dichter zu „magischen Orten“ werden. Die Vorlesung sucht auf der Basis jahrelanger persönlicher Reisen solche Orten auf, stets das Verhältnis von Religion und Literatur im Blick. Die Zeitreise wird zur Lebenserkundung und die Lebenserkundung spiegelt sich in literarischen Texten.

Die Veranstaltung findet jeweils montags ab 18 Uhr c.t. statt, der Ort wird auf u.a. Verlinkung bekannt gegeben.

Mehr Informationen auf der Homepage der Universität Tübingen und auf der privaten Homepage von Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Josef Kuschel.

Neuer QD-Band erschienen: "Christusrepräsentanz"

Gemeinsam mit Prof. Dr. Margit Eckolt hat unsere Institutsdirektorin/Lehrstuhlinhaberin Prof. Dr. Johanna Rahner im Herderverlag einen Sammelband zur aktuellen Diskussion um die Zulassung von Frauen zum priesterlichen Amt herausgegeben.

Die Frage der Christusrepräsentanz führt ins Zentrum der Debatte um die Zulassung von Frauen zum diakonischen und priesterlichen Amt, die gegenwärtig die katholische Kirche in Deutschland stark bewegt. So bildet sie auch einen Themenschwerpunkt im Frauenforum des Synodalen Wegs. Die Quaestio vertieft das Nachdenken über diese Frage und bereitet das Feld für eine fundierte wissenschaftlich-theologische Argumentation, die über das Apostolische Schreiben Ordinatio sacerdotalis von Johannes Paul II. hinausweist und neue Perspektiven eröffnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Verlagshomepage.

Neuer Artikel in der Ökumenischen Rundschau: „BarCamp – Ein Versuchslabor für neue ökumenische Prozesse?“

Als Reflexion der BarCamp-Tagung „Diversity. Zukunft der Kirche*n“ hat unsere Wissenschaftliche Mitarbeiterin Anna Viktoria Knorreck gemeinsam mit Matthias Ehmann (Theologische Hochschule Ewersbach) einen Artikel in der Ökumenischen Rundschau veröffentlicht. Unter dem Titel „BarCamp – Ein Versuchslabor für neue ökumenische Prozesse? Beobachtungen und Reflexionen zu einem digitalen ökumenischen Format“ schildern die beiden nicht nur den Hintergrund der Tagung, sondern fragen auch nach den Konsequenzen der auf der Tagung deutlich gewordenen Themen junger Ökumenikerinnen und Ökumenikern und den Lernerfolgen aus diesem Format für zukünftiges ökumenisches Handeln und Forschen. Dabei arbeiten die beiden Autoren heraus, dass fruchtbares ökumenisches Arbeiten eine große Offenheit erfordert, die wirkliche Bereitschaft zu Begegnung und Beziehung auf Augenhöhe sowie ein lebensnahes Arbeiten, das über die Analyse dogmatischer Probleme hinaus geht. Das Format des BarCamps ist dafür besonders geeignet, denn es bietet den Rahmen, um Pluralität positiv erlebbar zu machen und ist von vorneherein darauf angelegt, Grenzen zu überschreiten und eingeübte Strukturen aufzubrechen.

Weitere Informationen zum Heft und zum Artikel finden Sie hier.

Knorreck, Anna Viktoria, Ehmann, Matthias: BarCamp – Ein Versuchslabor für neue ökumenische Prozesse? Beobachtungen und Reflexionen zu einem digitalen ökumenischen Format (ÖR 70, Heft 4), Leipzig 2021, S. 512-528.

Neuer Studiengang auf dem Campus der Theologien eröffnet: „Theologien interreligiös – Interfaith Studies“

Gemeinsam haben die Evangelisch-Theologische Fakultät, die Katholisch-Theologische Fakultät und das Zentrum für Islamische Theologie einen neuen Masterstudiengang ins Leben gerufen, in den man sich erstmalig zum Wintersemester 2021/22 einschreiben kann.

Das Ziel ist es, Judentum, Christentum und Islam in ihrem Zusammenhang und in ihrem jeweiligen Profil besser zu verstehen. Der Tübinger Campus der Theologien ermöglicht auf einzigartige Weise, diese drei Religionen nicht von nur außen zu betrachten, sondern aus ihren Binnendynamiken heraus und in ihrem theologischen Verhältnis zueinander kennenzulernen. Indem wir den historischen Hintergrund miteinbeziehen und dabei auch Konflikte zwischen den Religionen nicht ausblenden, können Studierende ein profiliertes Bild entwickeln. Zugleich wollen wir die hermeneutischen Fragen nach den Quellen des jeweiligen Selbstverständnisses stellen und die gegenwärtigen Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs ausloten. Dabei kommen jene Praxisfelder in den Blick, in denen die drei „abrahamitischen“ Religionen in unserer Gesellschaft auf besondere Weise relevant werden, etwa in der Schule, der Seelsorge, der sozialen Arbeit sowie in politischen und journalistischen Handlungsfeldern. Damit sind Absolventinnen und Absolventen dieses Masterstudiengangs für ein breites Feld von Berufstätigkeiten ausgezeichnet qualifiziert.

Mehr Informationen zu dem Studiengang finden Sie hier.

Ansprechperson: Prof. Dr. Volker Henning Drecoll, volker.drecoll@uni-tuebingen.de

Zum Tode von Prof. Dr. Dr. mult hc. Hans Küng

Das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung trauert um seinen Gründungsdirektor, Prof. Dr. Dr. mult. hc. Hans Küng.

Im Sommersemester 1960 beginnt Prof. Dr. Hans Küng an der Universität Tübingen zunächst als Ordinarius für Fundamentaltheologie. Im Wintersemester 1963/64 wird der Lehrstuhl für dogmatische und ökumenische Theologie und das Institut für ökumenische Forschung errichtet. Prof. Küng übernimmt als Direktor die Verantwortung für Lehre und Forschung in diesem Bereich der Theologie. Bis 1980 versieht das Institut seine Aufgaben der Lehre und Forschung innerhalb des theologischen Fachs Dogmatik. Im Vordergrund steht während dieser Zeit vor allem die innerchristliche ökumenische Forschung. Den Ertrag dokumentieren zahlreiche Publikationen von Hans Küng. 1980 entzieht Papst Johannes Paul II. Prof. Küng wegen dessen wissenschaftlich begründeten Anfragen an die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes bei dogmatischen und moralischen Lehrentscheidungen die Erlaubnis als katholischer Theologe zu lehren. Nach langen Verhandlungen zwischen Universität, Ordinariat, Ministerium und Küng wird ein historischer »Tübinger Kompromiss« erzielt: Lehrstuhl und Institut für Ökumenische Forschung werden aus der Katholisch-Theologischen Fakultät ausgegliedert. Das Institut erhält den Status einer fakultätsunabhängigen Universitätseinrichtung und gewinnt dadurch für theologische und universitäre Forschungseinrichtungen einzigartige Möglichkeiten. So weitet sich die Arbeit verstärkt aus auf die Frage eines Paradigmenwechsels der christlichen Theologie zu einer Theologie des Dialogs der Religionen im umfassendsten Sinne ökumenischen Theologie. Im Sommersemester 1996 wird Prof. Küng emeritiert, bleibt aber dem Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung – seither wieder Teil der Katholischtheologischen Fakultät – weiterhin aufs Engste verbunden.

In einer Würdigung von Person und Werk Hans Küngs schreibt Medard Kehl vor über 40 Jahren: „Für sehr viele Gläubige und nach dem Glauben Suchende und Fragende …, für solche, die dem Glauben interessiert oder kritisch oder zweifelnd gegenüberstehen, ist Küng zum Symbol einer offenen Kirche geworden, die fähig ist, ihre Grenzen immer wieder auf die Begegnung mit dem modernen Bewusstsein des Menschen hin zu überschreiten, ohne dabei ihre Identität zu verlieren“. Hans Küng hat auch nach dem Verlust der Lehrerlaubnis immer wieder betont, dass er sich selbst bleibend als katholischen Theologen verstand und seine Arbeit weiter als missionarischen Dienst für den Glauben und für eine Kirche gesehen hat, die ihre institutionellen Grenzen immer wieder als ‚Kirche für die anderen‘ überschreitet. Dafür gebührt ihm unser aller Dank.

Ansprechpartnerin: Johanna Rahner

Ein voller Erfolg: BarCamp „Diversity. Zukunft der Kirche*n"

Am Freitag, 19.03.2021, liefen die Internetleitungen heiß. Zwischen 15 und 21 Uhr war im digitalen Raum für die 83 Teilgebenden des BarCamps „Diversity. Zukunft der Kirche*n“ viel geboten! Die aus unterschiedlichsten konfessionellen Hintergründen zusammengesetzte Gruppe aus dem deutschsprachigen Raum beschäftigte sich in einem BarCamp mit Zukunftsfragen der Kirche. Dabei standen grundsätzliche und theologische Fragen im Raum, z.B. „Wie können wir Kirchenmitgliedschaft neu denken?“ oder „Braucht man als Kirche im 21. Jahrhundert eher ein gutes Marketing als Inhalte?“, aber vor allem auch praktische Fragen: „Wie kann der Mut zu einer ökumenischen Gemeinschaft wachsen?“ „Wie geht zweckfreie Pastoral, welche die Menschen in den Mittelpunkt stellt?“ „Was sind unverzichtbare Elemente einer vitalen und lebendigen Kirche?“ „Wie können Kirche und Theologie ihre Sprache inklusiver gestalten?“

All diese Fragen konnten die Teilnehmenden selbst einbringen, die dann anschließend in Sessions, denen man sich frei zuordnen konnte, diskutiert wurden. Gegliedert wurde der Nachmittag außerdem durch drei Impulsvorträge. Mira Ungewitter (Baptistin, Leiterin der projekt:gemeinde in Wien) berichtete aus ihren Erfahrungen der Gemeindegründung und Gemeindeleitung. Jun.-Prof. Dr. Wolfgang Beck (Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt) setzte einen theoretischen Impuls dazu, wie sich Gesellschaft in der Postmoderne verändert und was das für Kirche bedeutet. Abschließend sprach Erzpriester Radu Constantin Miron (griechisch-orthodox, Vorsitzender der ACK Deutschland) über Kirche, Charismen und Vielfalt in einer apokalyptischen Zeit.

Es wurde deutlich und spürbar, dass Kirche mehr ist, als Strukturen und Veranstaltungen, sondern eine vielfältige Gemeinschaft mit unterschiedlichsten Gaben und Charismen.

Im Rahmen einer Lehrveranstaltung waren auch Studierende der beiden theologischen Fakultäten der Universität Tübingen dabei. Das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung war Mitinitiator dieser Tagung. Wir danken den Organisator:innen. Kooperationspartner:innen und v.a. allen Teilgebenden für die lebendige Veranstaltung!

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf https://zukunftderkirche.de/. Bei Rückfragen können Sie sich auch gerne an unsere Mitarbeiterin Anna Viktoria Knorreck wenden.

Interreligiöses Hauptseminar „Religion zwischen Wissenschaft und Ideologie"

Religion zwischen Wissenschaft und Ideologie – sowohl im Kontext Deutschlands als auch Marokkos. Für die teilnehmenden Studentinnen und Studenten der islamischen, evangelischen und katholischen Theologie rückten damit zwei Dimensionen in den Fokus der Betrachtung.

Zum einen und ganz grundsätzlich reflektierten die Studierenden auf die theoretische Dimension. Auf den Punkt gebracht, hieß das, sich der kritischen Anfrage zu stellen, ob Religion im Allgemeinen (und die Religionen im Besonderen) nicht faktisch Ideologie(n) sind und die Theologie(n) in wissenschaftstheoretischer Hinsicht mit Wissenschaft überhaupt etwas zu tun haben. Ist die Religion Ideologie, welches Recht hätten Religiöse dann noch, am vernünftigen gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen?

Zum anderen die Dimension der Geschichtlichkeit: 1) Welche Rolle spielten und spielen die Religionen in Staatsform und Gesellschaft der beiden Länder, 2) sind bzw. inwiefern sind die etablierten gesellschaftlichen Ordnungen Deutschlands und Marokkos ideologiekritisch anzufragen, 3) welche gesellschaftlichen Akteure – ob religiöse Gemeinschaften oder politische Gruppierungen – machen sich ideologieverdächtig und 4) was wird konkret wider Ideologiesierungstendenzen unternommen oder wäre zu unternehmen.

Das Seminar war eine Kooperationsveranstaltung zwischen Prof. Hibaoui und Dr. El Maghraoui der Islamischen Theologie, Frau Mayer der Katholischen Theologie und Frau Knorreck und Herr Wolfgarten vom Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung.

Neue Publikation

„Was glauben wir zu wissen? Wissenschaft vor der Gottesfrage“ von Urs Baumann

Emeritus Prof. Dr. Urs Baumann hat im res publica Wissenschaftsverlag mit seinem Buch „Was glauben wir zu wissen? Wissenschaft vor der Gottesfrage“ nun einen eigenen Versuch gestartet, wie Theologie und Naturwissenschaften in Dialog treten können.

„In einer umfassenden Bewegung durch Physik, Biologie, Psychologie und Soziologie, fragt das Buch kritisch nach dem Sinn und der Bedeutung dessen, was wir zu wissen glauben, und spart dabei auch die Theologie nicht aus. Die Antwort auf diese existentiell bedeutsamen Fragen fordert dazu heraus, den Horizont der eigenen Gewissheiten radikal zu überschreiten. Das Buch richtet sich an alle, die sich auf dieses Wagnis einlassen wollen: naturwissenschaftlich interessierte Leserinnen und Leser, die nach zeitgemäßen religiösen Antworten suchen; theologisch interessierte Leserinnen und Leser, die den Widerspruch zwischen ihrer Glaubenswelt und der Welt der Naturwissenschaften nicht hinnehmen wollen.“

Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung und das Bestellformular finden Sie hier.

Gratulation Prof. Dr. Urs Baumann zum 79. Geburtstag

Das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung in Tübingen gratuliert unserem Emeritus Prof. Dr. Urs Baumann ganz herzlich zu seinem 79. Geburtstag!

Prof. Dr. Baumann war seit 1977 am Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung unter anderem in den Bereichen Forschung und Lehre tätig. Während dieser Zeit gewann er viele Preise und Auszeichnungen und wurde 1997 zum Akademischen Oberrat ernannt, bis er 2007 dann emeritiert wurde.

Seine Forschungsschwerpunkte lagen unter anderem auf Krisen und Chancen der religiösen Situation im Umbruch, dem Dialog der Theologie mit den Naturwissenschaften und der Dialogpraxis zwischen christlichen und muslimischen Studierenden.

Zu diesem Ehrentag wünschen wir ihm das Beste und viel Freude im Kreis seiner Familie.

Das Niederaltaich-Seminar 2020 wurde als „innovative pedagogie“ gelistet

Auch dieses Jahr fand trotz der Corona-Pandemie ein Niederaltaich-Seminar statt. Das jährlich im Sommersemester stattfindende Seminar beschäftigt sich immer mit einem anderen ökumenischen Thema und zeichnet sich durch eine große methodische Vielfalt aus. Auch wenn dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Präsenzveranstaltung in der Abtei Niederaltaich stattfinden konnte, war die ins Digitale verlegte Veranstaltung ein voller Erfolg.

Im Rahmen des Seminars mit dem Titel „Ökumenischen Dialog neu denken – Krisenmanagement aus anderen Disziplinen“ versuchten die teilnehmenden Studierenden eine Lösung für den Nordirland-Konflikt zu finden. Das Seminar startete mit einem Experten-Interview mit Professor Duncan Morrow von der Ulster University in Belfast, der über eine Videokonferenz-Plattform virtuell zugeschaltet wurde. Mittels eines Planspiels wurde danach ein konkreter Konfliktfall in Belfast mit unterschiedlichen Parteien simuliert, sodass verschiedene Strategien z.B. aus der Friedens- und Konfliktforschung, ihre Anwendung fanden. Das Seminar konnte so praxisorientiert und interdisziplinär ein aktuelles Problemfeld der Ökumene bearbeiten und den Studierenden näherbringen.

Wir freuen uns sehr, dass das Seminar im Kontext der CIVIS-Allianz als „innovative pedagogie“ gelistet wurde. Die ausgewählten Veranstaltungen, die sich z.B. durch interdisziplinären Austausch und internationale Lehrangebote auszeichnen, werden unter den beteiligten Partneruniversitäten bekannt gemacht.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Auch im nächsten Sommersemester 2021 wird es wieder ein „Niederaltaich-Seminar“ geben. Unter dem Titel „Kritik der Macht – Wie Ökumene weiterkommen kann“ werden wir Machtverhältnisse in Strukturen und Liturgien kritisch beleuchten und dabei verschiedene Konfessionen miteinander ins Gespräch bringen.

Umzug in die Rümelinstraße

Seit diesem Semester befinden sich unsere Büros in der Rümelinstraße.

Universität Tübingen

Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung

Rümelinstr. 23, Hauptgebäude

1. OG, Zi 420

72070 Tübingen

Am einfachsten erreichen Sie uns von der Liebermeisterstraße aus über den Hintereingang des Gebäudes (Alte Kinderklinik). Die Eingangstüre öffnet sich über einen Bewegungsmelder an der Hauswand. Im Gebäude sind Orientierungsschilder vorhanden.

Internationale Tagung

„Faces of Abraham: Conceptual Versions of Monotheism and Interpretative Visions of its Foundational Figure“

Vom 18.-20. November 2019 veranstaltet das Institut für Ökumenische und Interreligiöse Forschung gemeinsam mit der BMBF-Nachwuchsforschergruppe „Religion und Rationalität – Glauben und Vernunft im Leben und Denken von Muslimen, Christen und Juden im Kontext pluraler Gesellschaften“ eine internationale und interreligiöse Tagung zu Abraham.

Die Tagung zielt auf eine kritische Reflexion der Annahme, Abraham könne dem interreligiösen Diskurs zwischen Judentum, Christentum und Islam als gemeinsame Gründungsfigur dienen und betrachtet den in den drei Monotheismen je entscheidend anders interpretierten Abraham vielmehr als Prisma grundlegender theologischer Differenzen.

Die Veranstaltung findet statt vom 18.-20.11. im Großen Senat der Neuen Aula (Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen).

Wir laden zur Teilnahme an der gesamten Tagung ein. Ein ausführliches Programm ist hier zu finden.

Besonders hinweisen möchten wir jedoch auf den Eröffnungsvortrag unserer Institutsdirektorin Prof. Dr. Johanna Rahner und unseres Gastwissenschaftlers Dr. Asher Mattern am Montag, den 18. November 2019 um 18:00 Uhr.

Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang.

Interreligiöser Lehrkurs vom 6. September bis 11. Oktober 2019 im Oman

Neue Kooperation zwischen der evangelischen Landeskirche in Württemberg und den Tübinger Theologien

Acht Theologie-Studierende reisten im September in die omanische Hauptstadt Masqat auf der arabischen Halbinsel, um dort in einem fünf-wöchigen Programm mehr über den Islam und seine ibaditischen Ausprägungen im Oman zu erfahren.

Das 2015 von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg initiierte Programm fand in diesem Jahr zum ersten Mal in interreligiöser Besetzung statt: Neben Studierenden der Evangelischen Theologie nahmen auch Studierende der Katholischen und Islamischen Theologie der Universität Tübingen teil. Partner auf omanischer Seite ist das Institut für Islamische Theologie in Masqat.

Ziel des Programms ist es zum einen, den Oman als ein islamisches Land ibaditischer Auslegung kennenzulernen und damit eine Richtung, die weder dem sunnitischen noch schiitischen Islam zuzuordnen ist. Darüber hinaus bietet der Lehrkurs – insbesondere in diesem neuen Format – die Möglichkeit, Studierende für religiösen und kulturellen Pluralismus zu sensibilisieren und für den interreligiösen Dialog zu motivieren. Dazu werden u.a. Veranstaltungen zur theologiegeschichtlichen und religionsrechtlichen Entwicklung des Ibadismus angeboten, Exkursionen zu prägenden Orten im Land, ein Arabischsprachkurs sowie Begegnungen mit Muslimen und Angehörigen anderer Religionen im Oman ermöglicht.

Begleitet wurden die Studierenden von Vertreter*Innen der verschiedenen Theologien. Mit dabei waren von unserem Institut die wissenschaftliche Mitarbeiterin Theresa Mayer, der Islambeauftragte der Evangelischen Landeskirche Württemberg, Pfarrer Heinrich-Georg Rothe, JunProf. Dr. Abdelmalek Hibaoui vom Zentrum für Islamische Theologie, sowie Prof. Stefan Schreiner und Prof. Reinhold Rieger von der Evangelisch-Theologischen Fakultät Tübingen.

Auch im nächsten Jahr werden deutsch-omanische Programme in Tübingen und Masqat stattfinden. Informationen dazu werden u.a. auf dieser Homepage rechtzeitig bekannt gegeben.

Workshop "Gesetz und Glaube in Judentum, Christentum und Islam"

Am 16.07.2019 fand der Workshop "Gesetz und Glaube in Judentum, Christentum und Islam" statt.

Hier das Programm:

15:00 Einführung

15:15 Dr. Asher Mattern: "Emunah: Im Zirkel von Tun und Lernen"

15:45 Diskussion

16:00 Prof. Wilfried Eisele: "Gesetz und Glaube -- zwei komplementäre Größen?"

16:30 Diskussion

16:45 Kaffeepause

17:00 Prof. Mouez Khalfaoui: "Die Debatte um die Begründung rechtlicher Normen aus muslimischer Perspektive"

17:30 Diskussion

17:45 Prof. Matthias Morgenstern: „Der doppelte – oder dreifache? – Gebrauch des Gesetzes im reformatorischen Christentum“

18:15 Diskussion

18:30 Allgemeine Abschlussdiskussion