attempto online - Leute

07.06.2024

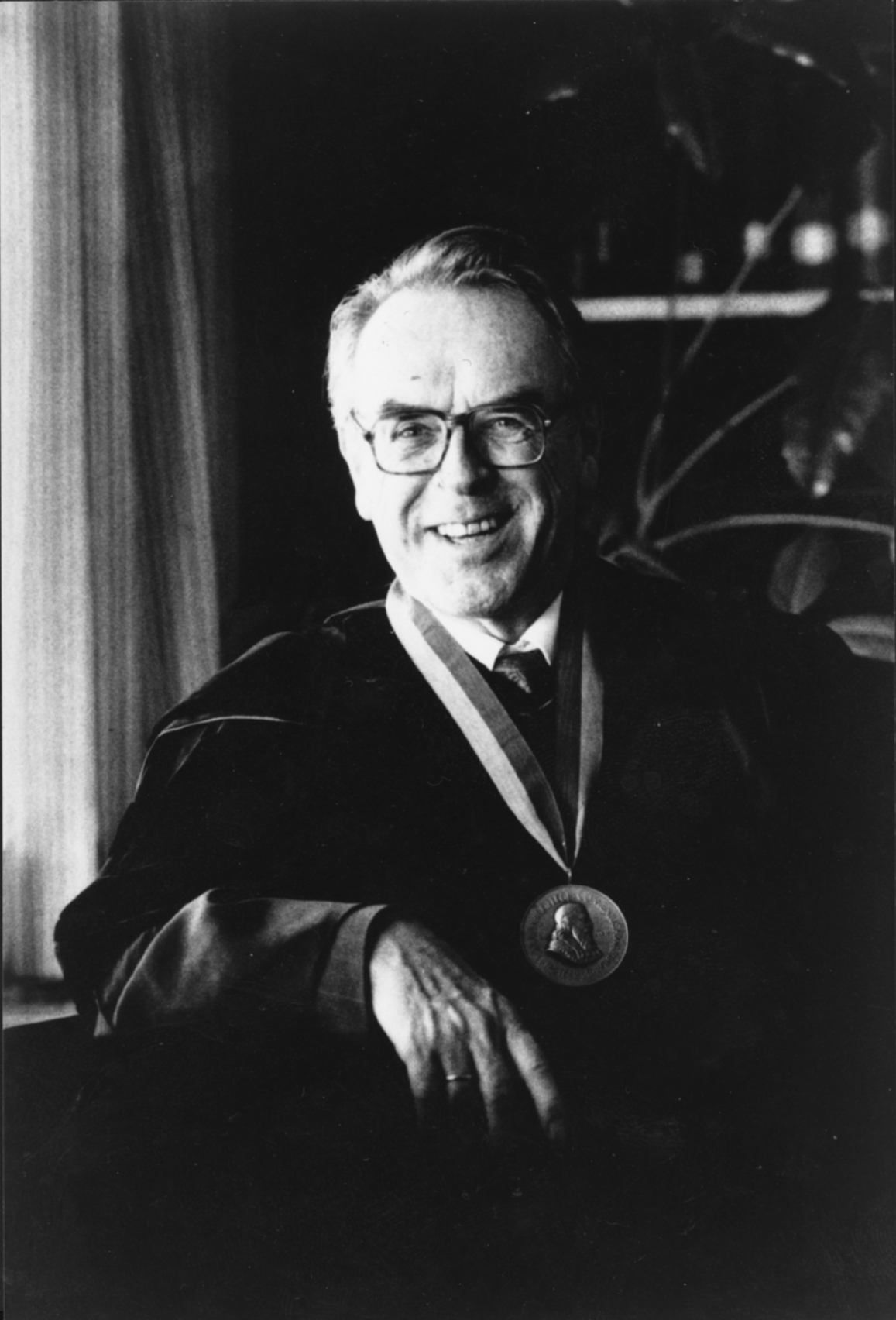

Zum Tod von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Moltmann

Am 3. Juni 2024 ist der evangelische Theologe Jürgen Moltmann im Alter von 98 Jahren in Tübingen verstorben. Mit ihm verliert die Evangelische Theologie einen weltweit bekannten und überaus renommierten Theologen, der die Theologie des 20. und 21. Jahrhunderts international, weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus, maßgeblich geprägt hat. Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen trauert um einen hochgeschätzten Kollegen, der von 1967 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994 als Ordinarius für Systematische Theologie und Sozialethik in Tübingen gelehrt und bis zuletzt, noch Jahrzehnte über seine Emeritierung hinaus, theologisch gewirkt hat. Jürgen Moltmann hat wesentlich zum nationalen und internationalen Ansehen nicht nur der Fakultät, sondern der Universität Tübingen insgesamt beigetragen.

Jürgen Moltmann wurde am 8. April 1926 in Hamburg geboren. Aufgewachsen in einem kirchenfernen Elternhaus, hatte er zunächst wenig Kontakt zum Christentum. Geprägt wurde er von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, nachdem er im Jahr 1943 als 17-jähriger Flakhelfer zur Wehrmacht eingezogen worden war. Angesichts des im Bombenhagel brennenden Hamburgs drängte sich ihm die Frage nach Gott auf. In britischer Gefangenschaft wurde er mit dem Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen konfrontiert. Unter diesen Vorzeichen begann Moltmann seine theologischen Studien. Die deutschen Gräueltaten ließen ihn die klassische Bildungsliteratur, die er im Gepäck hatte, Nietzsche, Goethe und Lessing, als wertlos erachten. Einzig die Psalmen, insbesondere Psalm 39, befeuerten seinen Lebensmut und wurden für die Entwicklung seines späteren theologischen Denkens entscheidend.

An der Universität Göttingen setzte er die in der Kriegsgefangenschaft aufgenommenen theologischen Studien fort. Hier verfasste er eine Dissertation über den Franzosen Moyse Amyraut (1952) und seine Habilitationsschrift über den Bremer Christoph Pezel (1957), beides reformierte Theologen. Noch im Jahr seiner Habilitation erhielt er einen Ruf an die Kirchliche Hochschule Wuppertal und entwickelte nun, ganz im reformierten Geiste, eine Theologie im Spannungsfeld zwischen Glauben und Leben. So entstand 1964 das Werk, mit dem er wie mit einem Paukenschlag die deutsche Theologie und darüber hinaus die ganze theologische Welt aufrüttelte. Die „Theologie der Hoffnung“ – nicht von ungefähr sind hier Anklänge an Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ zu entdecken – bedeutete einen Neuaufbruch in der deutschen Theologie, der nach Ausschwitz zu neuer, christlich begründeter Zuversicht anstiften wollte. Dieses Werk, das ihn rasch weit über die Grenzen Deutschlands bekannt machte, führte dazu, dass er zunächst an den deutschen theologischen Fakultäten, dann aber auch international umworben wurde. 1963 erhielt er einen Ruf nach Bonn, 1967 zeitgleich mit dem Ruf nach Tübingen einen Ruf an die Universität Göttingen. Nicht nur die Universität Tübingen, sondern auch die politische Spitze des Landes Baden-Württemberg bemühten sich darum, den neuen Star am Theologenhimmel zu gewinnen, wie es der Briefwechsel des damaligen Dekans Werner Jetter mit dem Kultusminister zeigt: „Sicherem Vernehmen nach wartet auf Herrn Professor Moltmann eine weitere Berufung nach Göttingen. Für unsere Fakultät wäre dies ein großer Schade.“ Wie sehr, das konnten selbst Werner Jetter und der Vorgänger auf dem Lehrstuhl Moltmanns, Hermann Diem, nicht ahnen. Dass Moltmann den Ruf annahm und von 1967 bis zu seiner Emeritierung 1994 Tübingen trotz vieler weiterer Rufe die Treue hielt, war für die Tübinger Fakultät und die Universität ein großer Gewinn. Dass die Fakultät seine Wirksamkeit noch weitere 27 Jahre lang erfahren durfte, sowohl in der Forschung als auch in der Nachwuchsförderung, die zur Betreuung einer kaum überschaubaren Zahl von Dissertationen weltweit führte, ist ein Superadditum der besonderen Art.

Moltmanns „Theologie der Hoffnung“ wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und hat Theologen international beeinflusst: in West- und Osteuropa, den USA, Mittel- und Südamerika sowie Afrika und Asien. Von der überragenden Bedeutung, die der Theologie Moltmanns zugeschrieben wurde, zeugen 20 ihm verliehene Ehrendoktorwürden, unter anderem 2018 von der koreanischen Hanshin University und der Norwegian School of Theology in Oslo. Diese Auszeichnungen unterstreichen verschiedene Aspekte seines theologischen Denkens: So werden zum einen die theologischen Neuaufbrüche gewürdigt, die von der eschatologischen Theologie der Hoffnung ausgehen und die auf das theologische Gesamtwerk ausstrahlen, nämlich auf die Kreuzestheologie im Werk „Der gekreuzigte Gott“ von 1972, auf die Ekklesiologie und Pneumatologie in der „Kirche in der Kraft des Geistes“ von 1975, auf die fünf Bände seiner systematischen Beiträge zur Theologie 1985—1995, die das Feld der Dogmatik als Theologie der Hoffnung neu justieren, auf die „Ethik der Hoffnung“ von 2010 und auf das späte Werk „Hoffen und Denken“ von 2016. Ebenso gewürdigt werden Verdienste um die Rezeption und Weiterentwicklung der Befreiungstheologie sowie die damit verbundenen Engagements für soziale und ökologische Gerechtigkeit, für Menschenrechte und Menschenwürde. Auch die Feministische Theologie, an die ihn seine 2016 verstorbene und schmerzlich vermisste Ehefrau Elisabeth Moltmann-Wendel, eine Theologin eigenen Rechts und eigenen Zuschnitts, heranführte, hatte in Moltmann einen Fürsprecher.

Hervorhebenswert sind neben den vielen Ehrendoktorwürden und darüber hinaus vor allem der Elba Preis für Literatur, der Moltmann 1971 für seine „Theologie der Hoffnung“ als drittem Deutschen neben Heinrich Böll und Alexander Kluge verliehen wurde, die prestigeträchtigen Gifford Lectures 1984/85 und der hoch dotierte Grawemeyer Award in Religion aus dem Jahr 2000, der ihm für sein Lebenswerk und seine nachhaltige Wirkung auf die Theologie verliehen wurde, darüber hinaus die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und die Brenz-Medaille der württembergischen Landeskirche, die den gebürtigen Hanseaten mit der höchsten Ehrung auszeichnete.

Die Aktualität der Theologie Moltmanns, deren Kritik sich gegen ungerechte Lebensverhältnisse auf der Welt richtet, ist bis heute ungebrochen. Angesichts der gegenwärtigen Bedrohungen von Frieden, Demokratie, Natur und Umwelt dürfte sie künftig sogar noch zunehmen. Heute wie damals sind Verzagtheit und Trägheit eine Gefährdung nicht nur der Moral, sondern auch des Glaubens. Für Moltmann – das ist das Entscheidende – gehören Glauben und Handeln stets zusammen. Es geht um das „leidenschaftliche Leben“, gegen die „Resignation“. In diesem Sinne kann die Hoffnung, von der der christliche Glaube spricht, Zuversicht und Freude verbreiten. Das verstand Jürgen Moltmann als seine Aufgabe ein Leben lang, akademisch unter den Studierenden, kirchlich in den Gemeinden, politisch in der Gesellschaft im Ganzen. Die Hoffnung des Glaubens ist durch Zuversicht für dieses Leben bestimmt, doch sie speist sich aus dem Jenseitigen: aus Gott. Hoffnung ist keine Utopie, sie ist nicht ortlos, sie ist aber auch kein Prinzip, sondern sie wird, aus dem Eschaton kommend, je und je wirklich. Gegründet im Eschaton gewinnt solche Hoffnung ihre unzerstörbare Kraft gegen die desparate Mutlosigkeit der Welt. „Das Leben“, so äußerte Moltmann, „ist im Jenseits wohl genauso bunt wie hier, aber nicht so blutig.“

Der Hoffnung ist geschuldet, dass Jürgen Moltmann, ohne die Theologie zu politisieren, bis zuletzt die politische Lage kommentierte, seinen Widerstand gegen das Entstehen neuer Nationalismen artikulierte und sich für die Idee Europas einsetzte. Moltmann zog die Theologie ins Leben und konnte sie dennoch auf der Höhe halten. Wie Theologie und Politik, so gehörten für ihn auch Theologie und Kirche zusammen. Davon legen nicht zuletzt sein Pastorat in Wasserhorst/Bremen und die Arbeit als Studierendenpfarrer in den 1950er Jahren, seine 20jährige Mitgliedschaft in der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung von 1963 bis 1983 sowie sein langjähriges Engagement in der Christlichen Friedenskonferenz (CFK) Zeugnis ab. Dass er manchen Frommen als zu links galt, ist diesem Engagement geschuldet, das die eschatologische Hoffnung ihm abverlangte: eine eschatologische Hoffnung, die es nicht duldet, die Hände in den Schoß zu legen und den Glauben in einem weltfreien Sonderraum zu pflegen. Auch in ökumenischer Hinsicht war Moltmann stets gesprächsfähig.Mit seinen katholischen Kollegen aus Tübingen und Münster, insbesondere Hans Küng und Johan Baptist Metz, pflegte er persönliche Freundschaft.

Zu Recht zählt Jürgen Moltmann mit Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer und Paul Tillich zu den international bedeutendsten und bekanntesten deutschen Theologen. Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen ist dankbar dafür, dass Jürgen Moltmann als Theologe an ihr gewirkt hat, insgesamt 57 Jahre lang. Sein Wirken wird sich fortsetzen, vielfältig durch die Schülerinnen und Schüler hier in Tübingen und an den vielen Orten auf der ganzen Welt, an denen er mit seiner Theologie ein Feuer entzündet hat. In Tübingen werden wir unter anderem mit der Elisabeth und Jürgen Moltmann-Stiftung dieses Erbe fortführen.

Jürgen Moltmann wird uns fehlen, als Theologe und als Mensch.

Für die Evangelisch-Theologische Fakultät:

Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, Lehrstuhl für Systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik